再议印度之佛教

再议印度之佛教

──三十二年八月在缙云山作──

一

印顺论士前寄其所著印度之佛教第一章来请序,曾审阅而作议印度佛教史与之。今其全书共十八章已印出,并附敬答议印度之佛教,乃赓续原议再而议之:

原议“以从事沉隐之印佛史,必有胜绩”,今果有可称举者。其一、印度佛教之流变,每依印度之政治及种族宗教等之关系而转移,向来以无印度较清楚之政治史为依准,故于佛教史亦无从探索其盛衰起灭之因果。今得原著钩稽排比而出之,则印度之佛教与政治相倚转变之迹,了然以明。然亦因此关于释尊等兴世年代尚多有待研讨者。其二、中国佛教之传入,在印度大乘佛教已兴之世,故虽仍将其并行之小乘三藏及部派间之论诤陆续译入,但鲜有能如大乘经论深被穷究者。今得原著从四含、六足,以至大毗婆娑、顺正理等所曾辩涉各方,揭出虽译久晦之多种精义,及诸可为演生大乘之源泉者,益增教义内容之丰富。然亦因此陷近锡兰之大乘非佛说或大乘从小乘三藏紬译而出之狭见。

他若佛法应于一切众生中特重人生,本为余所力倡,如人生佛教,人间佛教,建设人间净土,人乘直接大乘,由人生发达向上渐进以至圆满即为成佛等。然佛法究应以“十方器界一切众生业果相续的世间”为第一基层,而世间中的人间则为特胜之第二阶层,方需有业续解脱之三乘及普度有情之大乘。原著以阿含“诸佛皆出人间,终不在天上成佛也”片言,有将佛法割离余有情界,孤取人间为本之趋向,则落人本之狭隘。但求现实人间乐者,将谓佛法不如儒道之切要──梁漱溟、熊子真、马一浮、溤有兰等;但求未来天上乐者,将谓佛法不如耶、回之简捷;而佛法恰须被弃于人间矣。又若撷取二三义证不坚之语句,于人种中推论释迦佛出于黄种人,可为黄色种族人共奉之圣者。此虽适于近代民族思潮,亦适于联合黄色人种以竞存于白色人种间之要求;然人种与民族方为德、日据倡谬论,为祸人间,而中国之民族主义反以对内平等对外联合进大同之世而见胜,于救国之仁、救民之仁外别颂佛为救世之仁,方欣有此一切众生世间最少全世界人类之大圣佛陀,殊不须再降格其为黄族之圣人。且依种族之见而限佛陀为黄族之圣,则阿利安种占优势之印度将益被排绝,尤非佛教之利也。

然此种种有待于辨析之义,牵一发而动全身,千端万绪,殆非另编一印度佛教史不足以详达之。以余衰朽之色身,复何暇再从事于此,故一切舍置;但从前议所及者再申论之。

二

佛教乃本释尊之特见,外冶印度文明而创立二语,为原议所称许。今考核全着,始知与吾意有不少距离。余所称释尊特见,包括能见所见而尤重无上正遍觉──阿耨多罗三藐三菩提之能见──即法华所谓佛知见,而原著仅就“所见一分之缘起无我”言,何以缘起无我为所见之一分,则以佛知见所见之诸法实相,应具缘起无我之法性,无我缘起之法相,缘起无我无我缘起之法界三义。由所指“释尊特见”一语之义界不同及其主重点之有殊,故原议佛陀为本而原著则声闻为本,以致从此而其下重重演变均不能相符合矣。余所许印度文明,亦指潜通世间人类──谓游牧征服农居等乃至一切有情界积习而言。故直冶印度文明当时特着一分成声闻解脱,亦间冶隐通全人类以至一切有情积化所成诸乘一乘行果,故大乘经源出佛说,非非佛说,亦非小乘经论紬释而出。

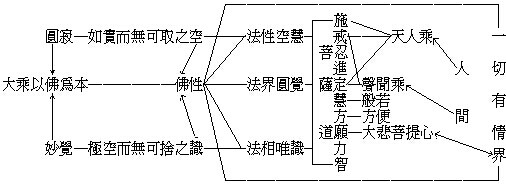

原著第三章佛理要略,仅列世间之净化,世间之解脱两表;而菩萨道一表,则列之第十一章第三节末,意许锡兰传大乘非佛说,以大乘为小乘学派分化进展而出。虽未退齐锡兰传,仍重释迦菩萨行及龙树性空为三乘同归涅槃,亦仅齐天台所谓藏、通教,与贤首所示小、始教──大乘虽不应分通、别、圆,或始、终、顿、圆之教级,但为一大乘教行位浅深之异。然大乘特法,固须至其别、圆教或终、顿、圆教而成立。或余他处所谓五乘共法与三乘共法,而特大乘法则竟未为承受。故虽特尊龙树亦不能完全宗奉,而有“已启梵化之机”之微词;所余大乘经论不为所尊重,复何足讶!则其附摄大乘于小乘,不容有超出小乘之大乘,自当与大乘佛菩萨立场有异。其学佛菩萨之大乘人,应于原著佛理要略章所列摄表之后,加一综合表如下:

三

由上推论,可了然于原议“第一期之佛教,应由佛陀为本之声闻解脱。庶于后行之大乘,有其根本”之义矣。盖佛陀为本,以彰佛陀无上偏正觉与诸法实相之心境,由果德探溯因行,乃流出佛华严,并陶冶一切有情积化随施种种法门。阿含亦载佛三时说法,晓诸天、昼人、晚鬼神,故于后行之大乘,皆有其根本。然冶当时印度文明特着一分──沙门团解脱风气所得之显赫成绩,则为声闻解脱,亦凡俗人间共见闻尊信者,故云佛陀为本之声闻解脱。设非佛陀为本,何自有声闻解脱?乃原著仅以印度文明一分所成之声闻为教本,则当然自塞于大佛法源矣。有情趣大佛植种于菩提心,菩提心之发生,在信“究尽诸法实相之无上菩提”,信有“已得无上菩提者”,信“自心能得无上菩提”,本此信以发必得誓愿,曰菩提心;不深信无上菩提,则菩提愿不生,亦无大乘菩萨行矣。或疑佛陀为本,将毋同以“神”为本,不知“佛为万有最高觉者”,师导人天,而绝非“创造及主宰万有之神”;且一切有情皆可发达成佛,程度之差非性质之别,亦绝非“不平等因之神”可混。英人汤玛士近着人物中心世界史,第四章讲释迦牟尼,是一位“成神的无神论者”。盖就其深行所成圆德,固备世间所奉至真善美神德而超之,可称为无神的自成超神者。亦何用因噎废食而不敢言佛陀为本也。

由此名第二期曰菩萨倾向之声闻分流,以包括佛灭后印度初五百年之佛教,固无问题。而名第三期曰佛陀倾向之菩萨分流,亦可得而说明。于此有须先说者,则印华三时教之教法教史也:有、空、中三时教,乃本深密、金光明等;而法华、华严之流印与译华均不后于般若。华严日照喻,法华穷子喻,显然有根本,从本起末,摄末归本三时教、亦甚明了;名此三时教曰三种法轮,嘉祥用之,贤首亦用之。在此三法轮之从本起末中,更分出有、空、中之三时教,故台、贤实均判五时也。据根本法轮,故佛陀为本之本教,更先于从本起末之渐初声闻教。佛陀为本之教法如是,故印度第三期大乘,亦从佛陀倾向而出。

依此而论印、华之教史,则印度第三期之分四节,初以倾向佛陀而马鸣赞佛行果,其揭示深圆证德,激发大乘正信,竖立菩提愿心,契根本法轮之直依佛陀者,则为宗地及起信二论。然其时马鸣处一切有派方盛之北印,外现随顺无诤,故惟赞扬十善、六度行及无我义,其宗本论则传一二人如坚慧辈潜待机缘。护法之三十论释,且隐俟玄奘乃传;马鸣之宗地、起信,数传后始宏布,不惟可能,亦其势有然也。既同为推测而绝无能证实二论非出马鸣者,则毋宁顺古认出于马鸣,故马鸣在龙树前,即法界宗──原著名真心──在法空宗前也。

从本起末法轮始于声闻教。但龙树以前虽有马鸣之大乘论本,其不能适化,与佛之虽转根本法轮未转从本起末法轮同。然佛转从本起末法轮,虽首为冶凡外之声闻法,而印度龙树时则久行小法,承马鸣大本须力为展开者,则为冶凡外小之大法,尤在弹斥淘炼小法之末中末后法。且龙树原处大众部空义盛行之南部,又为国王所护持,故能发挥其破小融小之大空义,使大乘超小乘而高竖起来,故大乘虽本马鸣而实至龙树乃建成也。然龙树不可以空、亦不可以中论限,即缘起空明空缘起之不二中道,其五心菩提──发心、伏心、通心之般若道,与通心出到、究竟之方便道,五心、二道一而贯之,所谓空为无生初门,本含中不空义,不过多用力对破小有;或提婆统破外小盛明空义,遂引生后时偏执空者。

稍后、无著起印度西北,以龙树虽立大乘,至提婆而后,声化衰息,反有流于所破方广一流之恶取空者;乃承其性空幻有,于幻有中析为名假遍计无,与事实因缘有之二类。此二虽皆唯识而无与有殊,其因缘有唯识法,要待传染乃净,以祛“执空理而废有事”之偏见,完成性空幻有非空不空之中道。故无著、世亲系全承龙树性空义,仅于幻有特加辨明,助龙树破有无义入中道耳。与龙树同为末中末后法,但因兼除空执,致偏彰识有,以显非有非空之中实,遂成为此期之第三节。马鸣、龙树、无著之佛陀倾向同,一、随和小而潜奠大本,二、破小有而明空契中,三、对有、空而唯识显中。虽分三流,相成而不相破。龙树、世亲同释华严十地,安慧释龙树中论,护法亦释提婆百论,此原议所谓一贯大乘,亦即印度传入中华之精粹;而冀不以“独尊龙树”,乃前没马鸣而后摈无著,揉成支离破碎也!

入此期之第四节,空有激烈争辩,小大宗见各持,遂渐倾密行,趋入印度佛教衰运。大乘本由综含而见优,至是时执皆空者力破唯识,持唯识者亦反斥空执,大乘分裂,重陷初五百年末部派苦诤余习。于是空识分宗,空与识又各分派;大乘已失其综含功能,小乘部派亦纷起分庭抗争其间。若藏传有部、经部、唯识、中论四宗者,即小大宗见各存之后后硕果,均依附密教保残喘也。而创开此等衰势者,殆为清辨,执空斥识始掀起空识之争,说空又异佛护起空宗派别,持咒叩药叉求延身命俟决弥勒;启部派诤习,苦诤莫决,退求密咒神助。令印度佛教衰灭,除外来政治社会原因外,咎莫大于此执空诤者。然此时在中国,则开展了摄末归本、本末融贯的综合论,故印度趋衰灭而中国则成全盛。

四期──原著五期,如来为本之佛梵一体,可无异议。而如来为本之不同佛陀为本者,则如来兼有“外道神我”之含义,故易转佛梵一体,其表现者为持行密咒。考今西藏所传,大抵为空论师之转变。龙智亦为中论师,传玄奘曾从学中论,龙智欲授玄奘密法,玄奘辞不受,亦为密教开端空论师之证。盖依中观内修观行,高者可证入空性,从容中道,如龙树,或成中国禅宗;而执空论者,善坏他论,自无可持,不流恶取空拨无因果,则惟有如清辨转入神秘密咒延续身命之一途。而他论被坏者,亦厌倦苦诤,同趋密咒为息心之地。中、日之密宗传来,已在台、贤教盛行后,故应用圆教理论。其在印度则仍依宗见各持理论,故即有部、经部、唯识、中观四宗并各派理论,尤以中观为主重,在密法中排成系统之行列,遂为外内、小大、空有融合之持修。

中国于印度所传,虽前摄第二期而后涉第四期,然以第三期大乘上溯第一期佛本为主。其译史与宗史应分别言之。不完全之般若、华严、法华,开始译传魏、晋间,均唐世始译完;昙无谶、罗什、佛陀跋陀罗、道泰所译传者不相前后,则佛本论与性空论在印度均已先行,可以推知。菩提流支等译传无著、世亲论稍后,亦征识论之为后起。此从译史可得马鸣、龙树、无著三系之次序相符者。至宗史,则中国在道安前后虽尚空义,亦重毗昙有义。罗什、僧肇、盛空义,而觉贤、道生亦兆端真常义,然大抵示其所见,未据为宗义以衡量全部之佛法。罗什下先行者为成实空义,与毗昙为印度第二期续传余势。而崭然竖示判教者,当创始地论师,尤以北地论师立真心为本;后南地论师受真谛摄论义,说本心真妄和合,综合之等于马鸣真如门心生灭门心之起信义,则亦真心宗先起也。肩随北魏地论宗,南梁摄山道朗以对成实空,乃以折毗昙、抑成实之雄姿出现三论空,恍然龙树之出印度。稍后、真谛亦以摄论宗无著。所承印度三系粗备,而不走印度宗见各持之路。由陈入隋、承国政统一之雄势,智者透过中论,综合地论、摄论、为摄末归本本末该通之立宗开教;传嘉祥吉藏晚年亦有归宗天台之说。循前三系而达摩禅宗、清辨空论、护法唯识在中国又分途更进,贤首承转天台,透过地论,更综新传而为末本该通摄归根本之立宗开教。俱含在真谛、玄奘原仅附行,弥勒、弥陀净土亦祇是兼带。但从台、贤后禅宗更深展进,故由台、贤、禅奠定中国佛教;其后印度小大、空有诸诤及密咒虽传入,亦仅居辅属而不能夺之矣。故译史虽随逐印度第三期第四期,而宗史则于印度第三期末,不随印度第四节而入衰运,别开批判融贯之教宗,遂迥然不同印度矣。

印度之佛教:佛世根本为一期,初五百年小行大隐为一期,中五百年大盛小衰为一期,后五百年密兴显附为一期;此按着教史常识,灼然可知者。原著于此千五百年中乃在马鸣后、无著之前短短百余年为龙树提婆独立一时,马鸣为大乘兴印度之本,抑令湮没,无著与密教极少关系,乃推附后时密咒为一流;约为第一时六百年,第二时一百年,第三时八百年,则除别存偏见者,无论何人难想其平允也。

四

原议“基佛世之淳朴,由握得马鸣、龙树、无著一贯大乘”,至是当可大明矣。“前融声闻分流”,则深有取于原著第四章至第十章之分析探究,而第十一章则应加以批判而择取焉。盖部派思想虽可渐趋大乘,而大乘实起佛陀为本。至于“后择宗见各持与如来一体”,则殊有讨论需要。吾分佛理为五乘共理、三乘共理、大乘特理之三级,前二级之理,原著第三章已明;第三级之理,则开法性空慧、法相唯识、法界圆觉三宗摄之,许皆平等究竟。故于法界圆觉宗所通摄之台、贤、禅、净、密,都应修正其原持意念。台之藏、通教,与贤之小、始教,有一分应归三乘共理;另一分之唯属大乘者,则无论藏、通、别、圆,与小、始、终、顿、圆,均应收入大乘特理。但将藏教、小教者可视为由十信入初住菩萨所看大乘法,通教、始教者可视为由十住、十行、十向、四加行入初地菩萨所看大乘法,别教、终教者可视为由初地至七地菩萨所看大乘法,圆教、顿教者可视为由七地入八地、八地入佛地所看大乘法;贯通前后惟一大乘法,特由菩萨解行浅深,所见有殊。如此、则虽无五类断证因果,但不妨有五重菩萨位看法。特台、贤较重地上菩萨看法,性空、唯识较详地前入初地菩萨之看法耳。禅则等于天台离言谛,不须另开顿教,亦非别趋在诸教之外,乃对教义特示证德。净、密应复其辅行原位,不令嚣张过甚。净非可废诸乘解行之另一独特法门,密非判余为显教而独超其上之密教,亦非各宗各派宗见各持下之唯一修证。但如社会立法中,净为保寿险法,令死时有一依怙;密如灾病失业等保险法,令困厄时有其救济。以社会力补助于自力,仍须自力积注于社会力,不惟不能懈废自力,且由加多自力集成,故悟修仍以自力为本位。经此决择修正所成新体系,人生向上发达渐进菩萨乘,遂可得而言矣。

裴休,禅宗、华严人也,其序圆觉经曰:‘诸天正乐,修罗方瞋,禽兽怀獝狖之悲,鬼狱沉幽囚之苦,端心虑、趋菩提者、惟人道为能’。则分析有情界中以人生为菩萨之阶,且亦为三乘解脱之所共阶,卓然不惑。非一言众生皆具佛性,即不重人间之端虑趋行也。令众生都脱苦安乐而发菩提愿,忘己为他,不求自利,大悲为根,大乘所共,安见无著系之缺此。起信不限时劫,华严短劫亦入长劫,禅顿悟不废渐修,天台六即尤解圆行渐,岂必违任重致远精神。唯识与台、贤、禅俱注重尽其在我之自力,但令净、密返于辅护修行之原质,则都无可訾议。其实宗喀巴派以菩提道次为主,早降密宗于辅护行矣。五乘共法以净化人间,进善来生。三乘共法以出离世系,解脱苦本。大乘特法以圆觉悬示最高目标,唯识统贯始终因果,性空提持扼要观行,由此以发达完成一切有情界至上之德能,则均组入佛法新体系中,不应偏弃。

本是以言中国之所宜:则大一统之国家,中和性之民族,非统贯一切之道不足以尽其情,非圆澈一切之理不足以定其志。而就其知识思想言论之所及,必于变中求得其常,偏中求得其圆为满足,非锡兰或西藏等边附国民之偏霸一方可自安者。尝论中国重统持融贯,唐以后教理仅行台、贤者,亦由乎此。故中国易取西藏、锡兰所长,而任举彼二之一不足以代替中国之所有。至于注重人事,固为中国之特性。但近人汪少伦说:中国过重人本,不唯神,使宗教信仰不高超;不唯物,使自然科学不发达,为近代濒危之病根。则虽重人间,而下基无边众生,上仰最高佛陀,适救儒术之隘,足以充实国族之精力。又中国人向称佛教为空门,虚无寂灭,诋为蔑伦逃世,使闻者因而却步,不敢一究佛法。今若更盛张“解脱同归寂灭、法性皆空唯名”之说,不益将示佛教为畏途,拒人千里乎?

更进言现世之所宜:一、交通之便捷,缩万里于比邻,隔重洋如对面,使思想、文化、政治、经济等等相影响之关系,密切深遍。非有一联贯融化之道,不能安定,则一发牵而全身动,动乱将无底止,故长久之世界平和,遂为凡富思维力者所共求。二、知识之发达,尽物之性,彻见无有所谓神者为物之本主;而由物类生生进化、息息联通所成之人世,已有其演达极真至善完美之超人入佛可能性。则即人而下基一切众生,上极无等佛陀之人生,向上渐进菩萨乘,正适和平演进之仰望。

基上民国与人世之时机所宜,则于佛法首应强调阐明者,乃为五乘共理之因缘所生法。进之乃为对因缘生法深一层阐明之法相唯识学。再进揭示众生至佛之人群净化、世间解脱、法界圆觉之三重进境,坚定信仰之目标。对确求世间解脱或直趋法界圆觉者,乃专明三界皆苦,诸法性空促深悟证。其主潮乃在阐明因缘生法,悬示法界圆觉,策进人间净化。而苦空寂灭但为过程或旁果,不应偏事激扬,阻国民及世人接近佛法之机会。原著亦以适于今为言,故兹及之。

五

阐明万有因缘生灭之遍理,悬示法界圆觉之佛境,在众生有达现之可能性,导由人间净化以渐渐上趋,为一再议建“佛法新体系”之理论。然理论必继以实践之行事,乃成共仰而垂久存。禅宗以禅林制度,故唐末、宋初风行全国,迄今虽精神枯竭,亦犹赖形制而未灭。必须有适应现代社会之教团组织,方足展开实际之运动。原著虽假想龙树曾欲创建菩萨僧,曷若隋唐曾有三阶教团建立,唐季百丈曾有不即小大乘、不离小大乘之禅林规制,日本早成只受十无尽戒菩萨僧,中国久行连受沙弥、比丘之菩萨戒僧为事实乎?则吾今拟创菩萨学处,固将依佛法新体系论,增损斟酌古近中外之制而出之,不容偏执乎一端也。

要之、原著由印度两次教难而说印度佛教之三期演变等颇多精义,特今为明“完型佛教”,建适时体制,故一再扼要核议耳。卅二年八月卅日,在缙云。(见海刊二十六卷十期)

- 宗性法师:佛教说不能执著,是否意味着看淡甚至放弃努力理想?

- 济群法师:佛教对世界的认识——因缘因果

- 觉真法师:人与众生的关系,是佛教伦理的核心和主体

- 济群法师:佛教是宿命论吗,我们这一生的努力有用吗?

- 本源法师:佛教不是消极避世,而是积极入世的

- 太虚大师:学佛者第一步需要对佛与佛教有种认识

- 界文法师:佛教的慈悲观怎么理解?

- 妙江法师:“科学”、“贸易”、“单位”这些名词都出自佛教

- 大安法师:佛教“牧牛”是什么意思?就是在修心

- 大安法师:佛教经典与道教经典可以同时诵吗?

- 印光大师:佛教以孝为根本在大乘经中多有阐发显明

- 宏海法师:佛教宗派是怎么形成的?

- 净界法师:佛教天乘四空定之空无边处定

- 觉真法师:佛教因果论的社会功能和伦理价值

- 界文法师:佛教是如何看待慈心禅的?

- 宏海法师:佛教为什么不杀生?戒杀是首善

- 印光大师:佛教往生的故事,佛力加持往生西方极乐世界

- 觉真法师:佛教的平等思想,是科学而又伟大的

- 圣严法师:真的有世界末日的一天吗?佛教有世界末日吗?

- 明海法师:佛教为什么提倡吃素?

- 星云大师:春有百花秋有月,夏有凉风冬有雪;若无闲事挂心头,便是人间好时节。

- 正如法师:念《心经》比《大悲咒》更好吗?

- 印光大师:安士全书白话解

- 净慧大师:净慧法师《楞严经》浅译

- 星云大师:星云大师谈《心经》

- 文珠法师:妙法莲华经

- 大寂尼师:一般人在家里可以读诵《地藏经》吗?

- 仁清法师:听说诵大悲咒对鬼不好,请法师开示

- 星云大师:解读普贤菩萨十大愿王(附普贤行愿品全文)

- 圣严法师:关于灵魂与鬼的终极真相

- 梦参法师:梦参老和尚:金刚经

- 惟觉法师:修行人应做到的三大精进

- 心律法师:吃亏是福

- 梦参法师:梦参老和尚讲地藏本愿经

- 心律法师:什么人与佛有缘?

- 文珠法师:大方广佛华严经

- 星云大师:千江映月

- 虚云法师:多诵读《普门品》和《地藏经》

- 星云大师:手把青秧插满田,低头便见水中天;六根清净方为道,退步原来是向前。

- 达摩祖师:《破相论》原文

- 永明延寿:宗镜录

- 正如法师:诵心经比大悲咒功德大吗

- 净善法师:净善法师:看风水与算命能否改变命运?

- 大安法师:无量寿经

- 未知:星云大师讲解

- 正如法师:梁皇宝忏 慈悲道场

- 明空法师:明空法师:《心经》中的般若智慧

- 印光大师:不科学的求子秘方,但是很灵验

- 星云大师:人身难得今已得,佛法难闻今已闻;此身不向今生度,更向何生度此身?

- 星云大师:朝看花开满树红,暮看花落树还空;若将花比人间事,花与人间事一同。

- 净界法师:打坐的时候该怎么念佛?

- 仁清法师:《大悲咒》的九种世间利益

- 正如法师:在家居士受五戒可以搭缦衣吗?

- 印光大师:命不好者求美好姻缘,有个简单方法

- 星云大师:人死后生命是怎样的?

- 星云大师:溪声尽是广长舌,山色无非清净身;夜来八万四千偈,他日如何举似人?

- 大安法师:大安法师讲解

- 明安法师:把握当下不后悔

- 星云大师:天为罗帐地为毡,日月星辰伴我眠;夜间不敢长伸足,恐怕踏破海底天。

- 净慧法师:净慧法师:《妙法莲华经》浅释

- 白云禅师:傲慢与偏见,学佛人要远诸傲慢,调整偏见

- 宗性法师:佛教说不能执著,是否意味着看淡甚至放弃努力理想?

- 广钦和尚:在家学佛,应如何做人?

- 弘一法师/庆裕:做真实的自己

- 慈庄法师:行脚云游是什么意思?

- 觉真法师:放下不快乐就是快乐

- 觉真法师:善待别人就是善待自己

- 觉真法师:有没有办法掌握未来?

- 觉真法师:你快乐吗?有没有试过不快乐?

- 慧广法师:错了怎么办?

- 崇慈法师:修行到底是修什么?

- 慧广法师:生活感言,人生总有喜怒哀乐的

- 本源法师:至心精进,专注于目标,成功自然水到渠成

- 如瑞法师:老实念佛,重在一生坚持不懈忆佛念佛

- 明海大和尚:明海大和尚的新春勉励:一个出家人的四件事情

- 静波法师:先告诉为什么要做这件事,别人才真正愿意去做

- 济群法师:弘扬佛法是每个佛弟子的责任

- 清净法师:供奉韦驮菩萨和伽蓝菩萨消除障缘

- 仁禅法师:五种适合绝大多数人修的「持名念佛」方法

- 净善法师:净善法师:看风水与算命能否改变命运?

- 如瑞法师:身外之财终舍离,所造之业如影随

- 静波法师:佛法的中道观

- 济群法师:明心见性是怎么来的?利根是天生的吗?

- 如瑞法师:佛性不分南与北,为人不与比高低,广修福慧获法喜

- 本源法师:学习佛陀冥想静坐,就可以悟道成佛吗?

- 静波法师:深着虚妄法 坚受不可舍

- 济群法师:人为什么要摆脱痛苦和烦恼,目的是什么?

- 本源法师:出家人与在家信徒要保持距离,才能更好地度化众生

- 如瑞法师:什么是不善业,为什么要远离一切不善业?

- 明海法师:当业障现前时怎么办?随缘了业,究竟解脱

- 济群法师:如何面对喜欢吃喝玩乐,做不如法事情的朋友?

- 如瑞法师:每个人的福报都是自己修来的

- 本源法师:人与人之间的相处,要保持一定的距离

- 济群法师:佛教对世界的认识——因缘因果

- 如瑞法师:护念他人善用心,学佛慈悲须践行

- 本源法师:如何报答佛陀的恩德?依教奉行就是对佛最好的报恩

- 济群法师:真正完美的人生,需要具足这八种圆满

- 本源法师:只有无漏的福德,才是真正的功德

- 如瑞法师:印光大师是后世佛弟子学习的榜样

- 理海法师:无论哪种供养,都离不开善用一颗欢喜的心

- [生活故事]也就只是像那么回事

- [佛与人生]妨碍善行,损耗钱财的六种过失,在家佛教徒要防范

- [汉传人物问答]学佛最终只是让自己和众生解脱吗?

- [佛化家庭]世间的孝有几种,子女怎么做才是世间最圆满的孝道?

- [白云禅师]傲慢与偏见,学佛人要远诸傲慢,调整偏见

- [宗性法师]佛教说不能执著,是否意味着看淡甚至放弃努力理想?

- [佛与人生]放下过去,期待明天,对未来心存一份期望

- [佛学常识]四真道行是什么意思?佛说四圣谛的目的

- [人物故事]济公是真实存在的吗?济颠和尚的神奇传说

- [禅宗文化]灵隐寺在哪?杭州最早的佛教名刹灵隐寺介绍

- [黑茶]认识黑茶,黑茶的分类与营养功效

- [禅宗思想]禅宗的“不立文字,教外别传”

- [广钦和尚]在家学佛,应如何做人?

- [宗门故事]无上大法难的不是解,而是真

- [普洱茶]小寒喝什么茶?普洱熟茶、黑茶、红茶

- [佛理禅机]知足不是得少为足

- [生活故事]因为有禅,所以有缘